Articolo pubblicato il 28 Maggio 2022 da Carlo Iarossi

È il 1950, un ancora acerbo Akira Kurosawa, con un basso budget a disposizione, scrive e dirige il suo dodicesimo film, ottenendo un tiepido successo in patria. Viene però notato da una docente di italiano presso l’università di Tokyo grazie alla quale, l’anno dopo, giunge al festival del cinema di Venezia, dove otterrà addirittura il Leone d’oro e di lì a poco si aggiudicherà anche l’Oscar per il miglior film straniero (all’epoca assegnato al merito). È una vera e proprio folgorazione quella di critica e pubblico occidentale che per la prima volta si trovano a confrontarsi con il cinema giapponese, un amore che porterà Akira Kurosawa a divenire uno dei registi più influenti della storia e la cinematografia nipponica una delle più seguite e considerate del panorama internazionale. Quel film, che ha dato il via a tutto, è “Rashomon”.

Siamo nel periodo Heian (all’incirca corrispondente al nostro alto medioevo) un boscaiolo, un monaco e un passante trovano riparo dalla pioggia sotto il portico di un tempio. I tre iniziano a parlare di un fatto increscioso di cui per varie ragioni sono venuti a conoscenza: l’uccisione di un samurai da parte di un brigante che avrebbe abusato di sua moglie. Parte così un racconto in flashback del processo ai danni dell’assassino e delle testimonianze portare dai tre personaggi coinvolti: Il brigante, la donna e la vittima (che parlerà dall’aldilà attraverso una medium). Ognuno porterà la propria versione dei fatti senza che si possa giungere ad una verità assoluta.

La narrazione si alterna fondamentalmente su tre set e linee temporali diverse: I commenti alla vicenda dei tre nel tempio, Il luogo in cui si svolge il processo dove i tre personaggi coinvolti portano le loro testimonianze e la foresta dove sono avvenuti i fatti.

Quella che Kurosawa mette in scena è prima di tutto una tagliente critica alla natura umana. Un racconto ambiguo, di menzogne e verità presunte, dove ogni cosa è in discussione e l’unica conclusione che possiamo trarre è che per l’uomo non esisterà mai una verità assoluta ma solo una propria interpretazione della stessa. Persino i morti, nella loro sacralità, possono mentire e persino la loro testimonianza può essere fallace. Come spettatori ci troviamo coinvolti attivamente nella narrazione quasi come se fossimo i giudici della vicenda, i testimoni si rivolgo a noi, guardano in camera, di loro sentiamo solo le risposte come se le domande gliele stessimo ponendo noi stessi e a noi è delegato un giudizio là dove il film non darà mai una risposta definitiva.

Assistiamo al prendere forma in immagini delle parole dei vari protagonisti rivedendo la stessa vicenda da diverse prospettive, sotto la lente distorta delle diverse versioni dei fatti senza mai avere la certezza che ciò che stiamo vedendo sia realmente accaduto.

Kurosawa cura con attenzione Scenografia e fotografia dandogli una forte valenza espressiva. La torbida vicenda si svolge interamente in una foresta, luogo di perdizione e pulsioni ancestrali, dove il continuo gioco di ombre e luci mantiene una atmosfera che riflette perfettamente la continua ambiguità del racconto. L’ambientazione del processo sembra quasi eterea e fuori dal mondo mentre il tempio distrutto da cui prende forma il racconto sotto quell’incessante pioggia trasmette tutto il pessimismo e la disillusione nei confronti dell’uomo. Solo nel finale ci sarà un segnale di redenzione per l’umanità, un momento di luce in tanto buio.

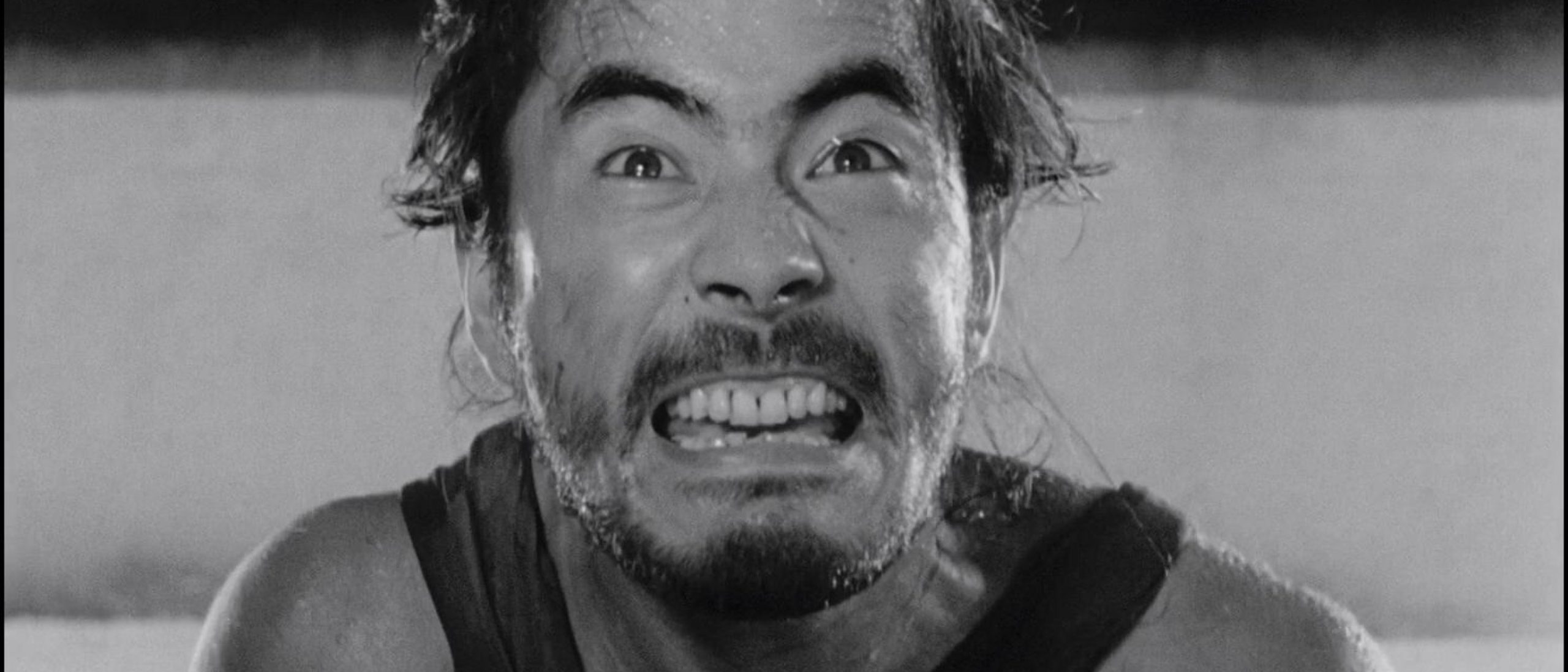

Di grande impatto le interpretazioni, su tutte quelle di Toshiro Mifune nella parte del brigante (attore la cui fama internazionale verrà lanciata proprio da questo film) e di Takashi Shimura (altro volto simbolo del cinema nipponico e di Kurosawa in primis) nei panni del Monaco.

Rashomon è un film avanti di anni rispetto ai suoi tempi, narrativamente complesso e raffinato. Un film che avrà un’influenza fondamentale nei decenni a venire lasciando un segno indelebile nella cinematografia mondiale. Più volte ripreso e riproposto (Lo stesso recente “The Last Duel” di Ridley Scott altro non è che una sua trasposizione in chiave medioevale). Un film che merita sicuramente più di una visione in questa indagine accurata della natura umana, da cui anche noi fallaci spettatori, come i protagonisti, possiamo trarre di volta in volta interpretazioni differenti a seconda della lente da cui noi stessi stiamo vedendo in quel momento. Perchè la verità assoluta non ci appartiene, non ci sono fatti, solo interpretazioni.