Articolo pubblicato il 14 Luglio 2024 da Giovanni Urgnani

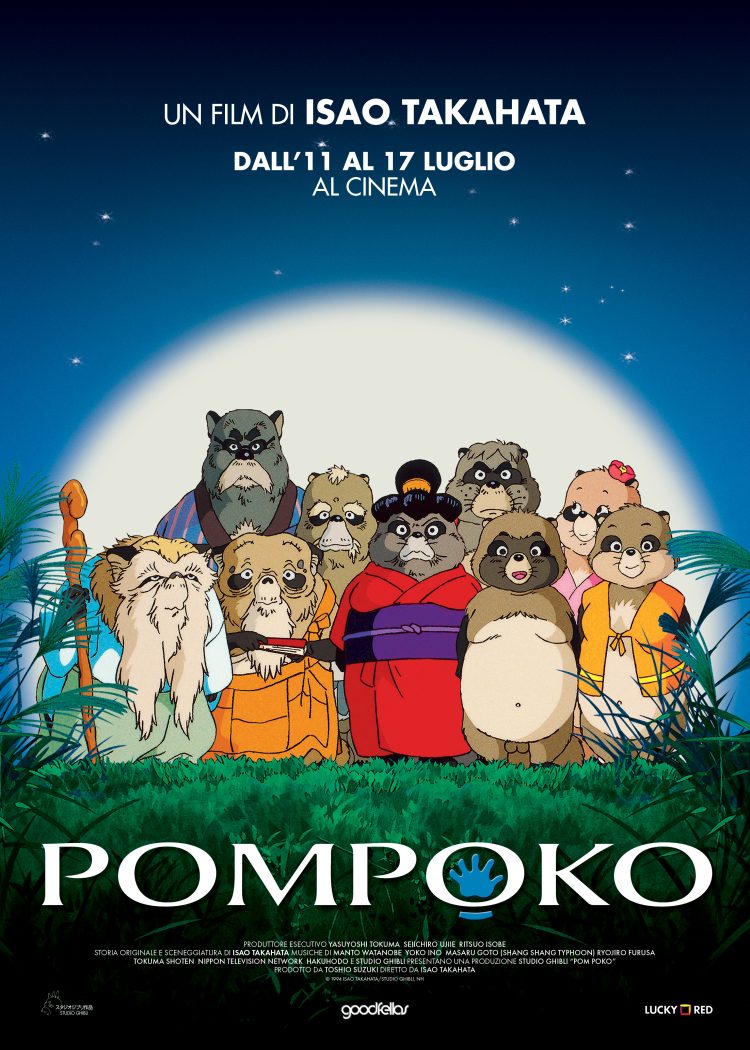

Distribuito nelle sale cinematografiche giapponesi il 16 luglio 1994, col titolo originale Heisei tanuki gassen ponpoko, mentre in quelle italiane dall’11 al 17 luglio 2024 grazie all’iniziativa “Un mondo di sogni animati”, su organizzazione di Lucky Red; prodotto dallo Studio Ghibli, scritto e diretto da Isao Takahata (La principessa splendente). Ma qual è il risultato di Pom Poko? Di seguito la trama ufficiale e la recensione del film.

La trama di Pom Poko, di Isao Takahata

Di seguito la trama ufficiale di Pom Poko, diretto da Isao Takahata:

“Verso la fine degli anni Sessanta, lo sviluppo urbano indiscriminato di Tokyo inizia a mettere a rischio la sopravvivenza degli animali che abitano il territorio circostante, e in particolare dei tanuki, cani-procioni molto diffusi in Giappone oltre che creature del folklore nipponico. All’inizio dell’era Heisei (dopo l’ascesa al trono giapponese dell’Imperatore Akihito), nei primi anni Novanta, i tanuki sono ormai allo stremo e decidono di ricorrere all’antica arte del trasformismo – una capacità metamorfica di assumere qualsiasi sembianza – per respingere gli umani e frenarne l’opera di disboscamento e cementificazione. Tra scherzi e agguati, la resistenza dei tanuki si scontrerà con un processo di urbanizzazione ormai irreversibile.”

La recensione di Pom Poko, prodotto dallo Studio Ghibli

L’ottavo lungometraggio della filmografia immensa, qualitativamente parlando, potrebbe presentarsi come capitolo d’intermezzo in una possibile “trilogia dell’ambiente”, aperta da Nausicaa della Valle del vento (1982) e chiusa da Principessa Mononoke (1997). Quindi la pellicola diretta da Isao Takahata si troverebbe esattamente al centro delle due realizzate da Hayao Miyazaki, anche se è d’obbligo ricordare che il primo film citato fu portato a termine quando ancora lo studio d’animazione non era stato ancora fondato, ma di fatto entrato a far parte della “famiglia”, poiché i produttori sono i medesimi tre fondatori.

La tematica ecologista viene sviluppata raccontando la vita di un popolo scombussolata da un’invasione, un atto imperialista determinato a sradicare le abitudini e la quiete della popolazione autoctona, in nome del benessere, del guadagno e della prosperità materiale; risulterebbe semplicistico però ridurre Pom Poko ad una lotta tra tradizione e progresso, poiché non si pone l’obiettivo di demonizzare quest’ultimo, ma si cerca di ammonire sul rischio e le conseguenze della mancanza di equilibrio, infatti, la Natura non nasce per soddisfare gli illimitati appetiti umani, prima o poi si arriverà ad un punto di non ritorno e soltanto l’uomo ha la capacità di evitarlo, nessuno lo farà per lui.

La lotta degli animali protagonisti è un ottimo espediente per riflettere e mettere a confronto modi diversi per fare politica: da una parte l’azione militare, utilizzando la forza bruta per contrastare il nemico; dall’altra la diplomazia e la ricerca del dialogo, strada sicuramente più tortuosa e complicata rispetto alla precedente. Nella carriera del compianto cineasta giapponese questo è il film con il target più basso a cui si vuole rivolgere: la struttura narrativa è costruita in modo da piacere in particolare ai più piccoli, sfruttando le trasformazioni dei tanuki per creare momenti comici e divertenti, come la messa in scena della mutazione degli esemplari maschi mediante il gigantismo dello scroto; il tono generale è leggero, in cui predomina l’umorismo, senza mai rinunciare però alla maturità dei contenuti, cadendo poi a lungo andare nella ripetizione, per favoreggiare pure il manierismo tecnico, di innegabile livello.

A testimonianza di ciò, si nota come la sceneggiatura renda l’opera ancora più didascalica di quanto in genere il cinema d’animazione nipponico non sia già: il “peccato” più evidente è il ricorso al voice over, non poco imperante visto che ad occhio e croce occupa quasi il 70% della pellicola, funzionale alla comprensione di un pubblico semplice e magari facilmente distraibile. Parrebbe scontato quindi pensare ad una conclusione all’insegna “tutto e bene quel che finisce bene”, in realtà non è affatto così: l’egemonia umana è inarrestabile ed ai tanuki non resta che cambiare modo di sopravvivere; l’inquadratura finale è una panoramica inquietante su un mondo che non sa dire basta, che non si sa controllare, è quindi il destino del mondo essere ricoperto di cemento e metallo? Quando non ci sarà più nessun albero da sradicare, a chi poi si chiederà aiuto?